Nature Communications发表题为"Photoreceptor metabolic window unveils eye–body interactions"的创新研究,通过血浆核磁共振(NMR)代谢组学与光学相干断层扫描(OCT)技术联动,揭示视网膜光感受器层厚度与全身多系统疾病风险的关联及其代谢基础,该研究采用"国际发现-国内验证"的创新模式,是跨国队列研究协同创新的典范。

|研究背景|

眼睛被誉为"心灵之窗",如今其价值已超越哲学隐喻,成为洞察全身健康的"生物窗口"。最新研究表明,视网膜与心、脑、肾、肺等多器官系统存在显著关联,并参与代谢调控和衰老进程。作为视网膜的核心功能单元,光感受器——这些将光信号转化为神经冲动的特殊神经元,因其极高的代谢活性,正被重新定义为系统性健康的生物标志物。随着无创成像技术在基层医疗中的普及,视网膜检测有望成为全身健康筛查的新型替代方案。

|研究方法|

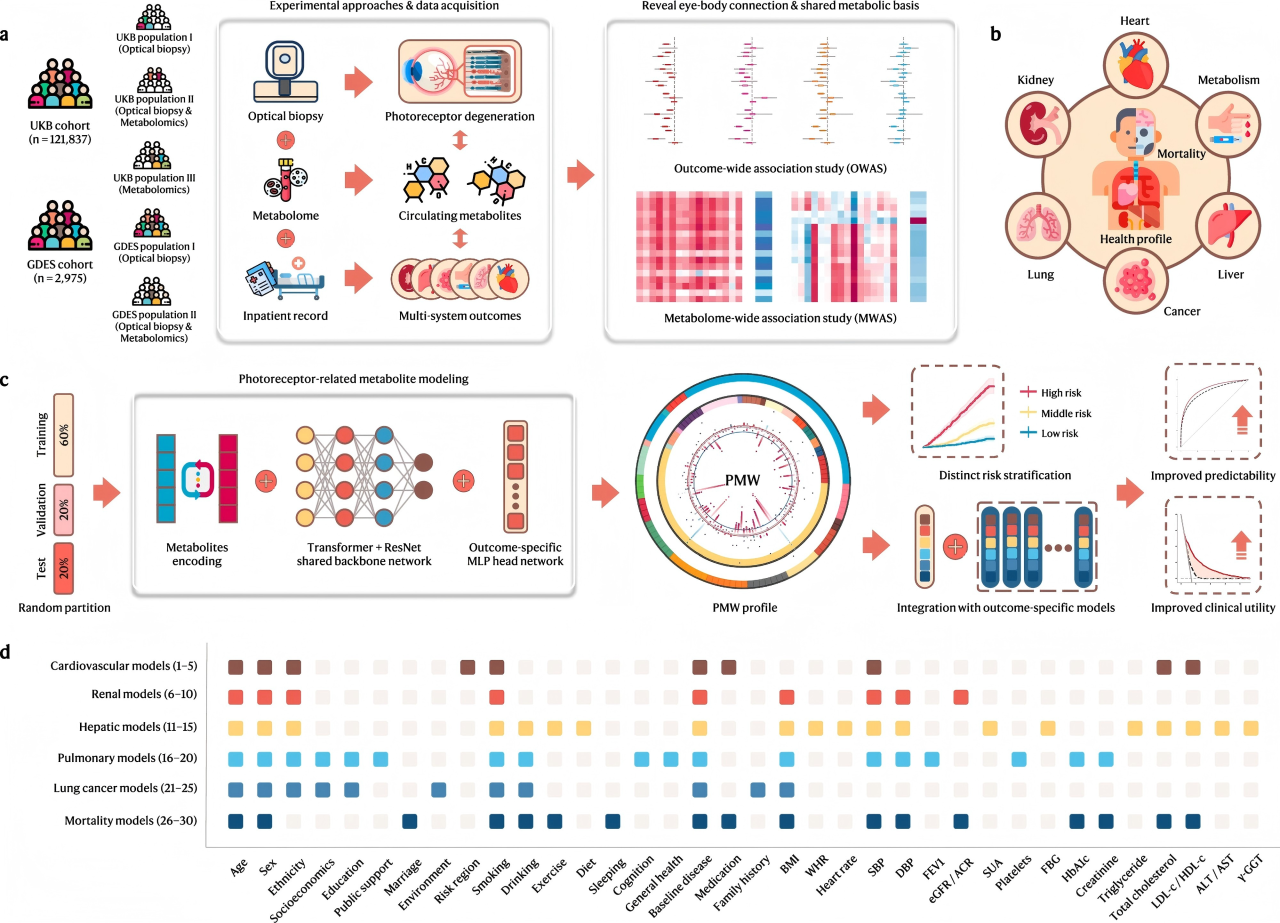

► 队列与数据

UK Biobank(UKB):纳入 121837 名受试者,分为 3 个亚群(I-III),分别用于关联分析、代谢组学建模和验证。

广州糖尿病眼病研究(GDES):纳入 2975 名中国糖尿病患者,用于跨种族验证。

► 视网膜评估

使用OCT测量光感受器层厚度,分为中央、内环和外环三个亚区。

UKB采用Topcon 3D OCT-1000 Mk II,GDES采用更高分辨率的DRI OCT Triton设备。

► 代谢组学分析

基于NMR技术检测血浆代谢物:UKB采用 500 MHz Bruker AVANCE III HD NMR,GDES采用更高分辨率的 600 MHz Bruker AVANCE III HD NMR。

通过线性回归分析代谢物与光感受器层厚度的关联,并通过Cox模型评估代谢物与疾病风险的关系。

► PMW模型开发

基于Transformer神经网络,整合代谢组学数据预测 16 种系统性健康结局。

使用Shapley值解释模型特征贡献,验证模型在UKB和GDES中的性能。

实验设计思路

|研究结果|

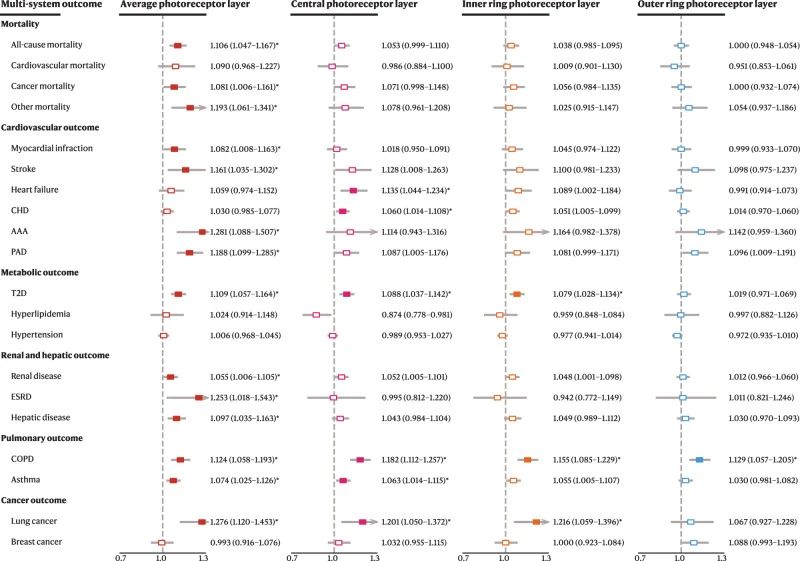

UKB亚群I的 27999 名受试者(累计随访 30.28 万人年),光感受器层变薄与全因死亡率(HR=1.106)、肺癌(HR=1.276)和终末期肾病(HR=1.253)等 13 种疾病风险显著相关。值得注意的是,不同视网膜亚区(中央、内环、外环)的厚度变化显示出疾病特异性关联模式,例如中央区厚度与糖尿病风险的相关性更为显著。

UKB队列OCT检测结果与多种疾病发生的相关性

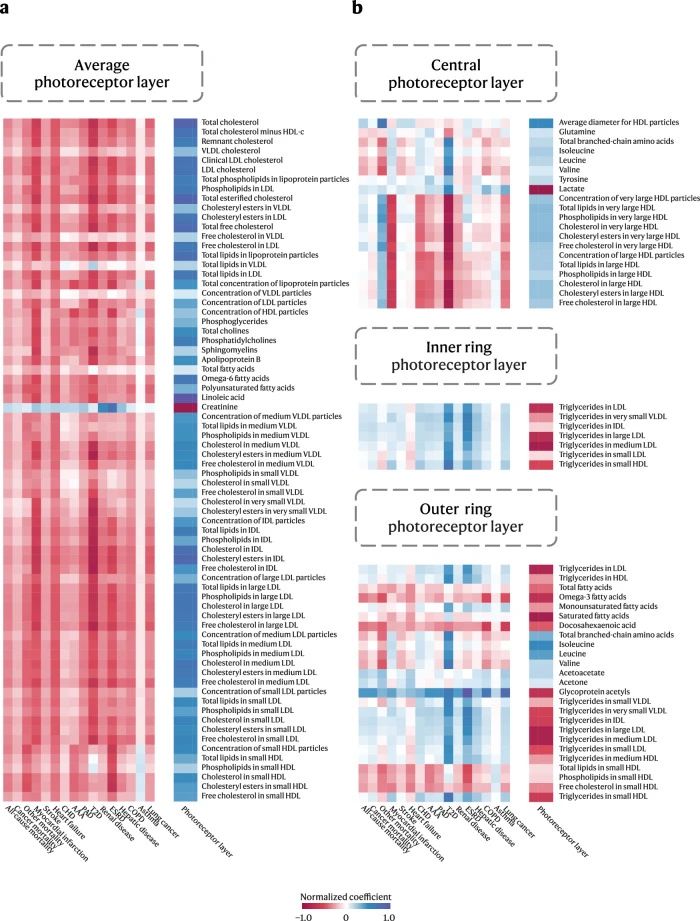

基于UKB亚群 II(7824 例)和亚群 III(86014 例)的数据,分析鉴定出 109 种与光感受器层厚度和疾病风险相关的代谢物,其中 72 种与平均厚度相关。代谢组学分析揭示了关键的代谢调控模式:甘油三酯和磷脂酰胆碱等代谢物与心血管疾病风险呈负相关,而肌酐等代谢物则与多系统疾病风险呈正相关,这些发现为视网膜厚度与系统性疾病之间的关联提供了潜在的代谢机制解释。

UKB队列代谢物与疾病和光感受器层厚度的相关性

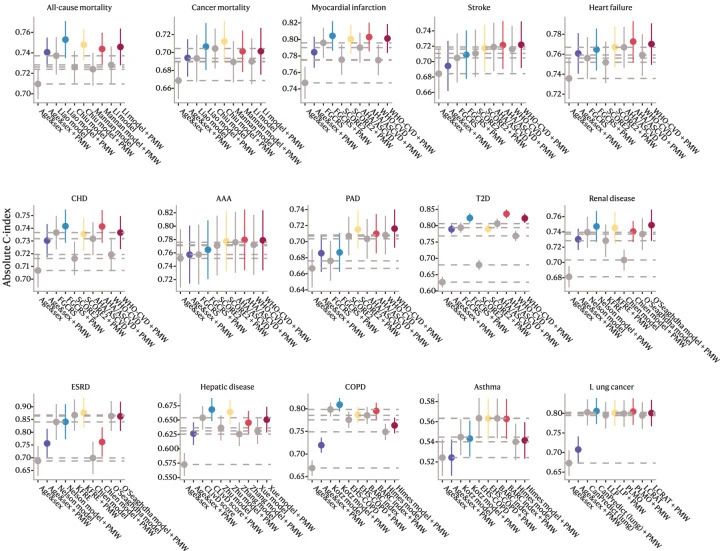

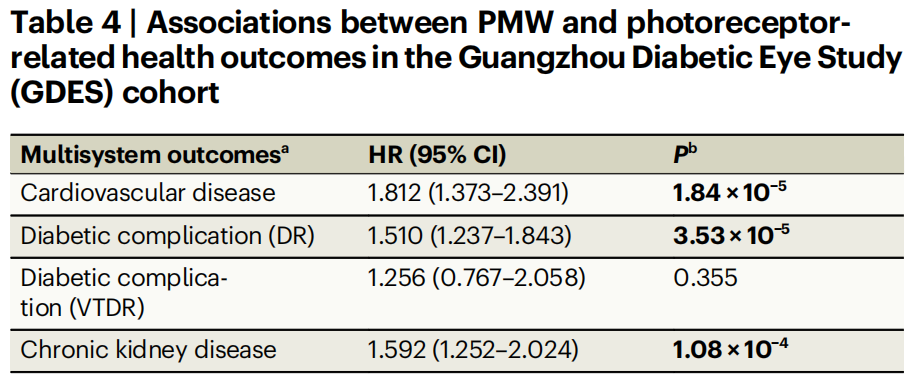

通过整合视网膜成像、代谢组学与人工智能模型,研究团队构建了“光感受器代谢窗口(PMW)”框架,用于系统性健康风险评估。该框架在UKB中显著提升了多种疾病的预测能力,具体而言,PMW对 16 种与光感受器相关的疾病中的 14 种显著增强了预测效果;而对某些预测价值较低(如哮喘)或基线预测能力已极高(如腹主动脉瘤,AAA)的疾病,则未显示出明显提升。在另一独立队列GDES中,PMW同样与多种光感受器相关疾病的风险显著相关,例如糖尿病视网膜病变(HR=1.510),进一步验证了UKB中代谢-疾病关联发现的一致性。

PMW在光感受器相关的疾病的风险预测的价值

|研究结论|

本研究创新性地揭示了视网膜光感受器层厚度与全身多系统疾病风险的密切关联及其代谢调控机制。通过整合多组学数据与人工智能建模,系统论证了视网膜作为"全身健康监测窗口"的独特价值,为"眼-体交互作用"理论提供了有力证据。本研究不仅建立了创新的研究方法学,更开创了基于眼科影像的无创性全身健康评估新策略,为慢性疾病早期筛查和防控提供了重要科学依据,未来研究将在分子机制深度解析和技术转化应用两个维度持续突破。

核磁共振精准血脂检测服务

谱天生物与高性能磁共振仪器行业领导者布鲁克签署长期的独家代理协议,将核磁共振精准血脂检测引入国内,凭借其稳定的性能优势,建立了可实现简单制样、自动数据采集及处理、自动出定量报告、无需专业核磁经验的完全自动化标准平台。