在医院里,CT确实像一位“全能选手”——能迅速定位隐匿出血、分辨肺部阴影,乃至参与肿瘤分期和术前评估。一圈扫描下来,复杂的人体内部结构就像被“拆解”的乐高模型般呈现在屏幕上,细节清晰到让人惊叹。然而,这种便捷并非没有代价:CT使用的是不可见的电离辐射,可能在细胞深处种下变异的种子并提高日后发生癌症的风险。

辐射剂量越高,癌症风险越大

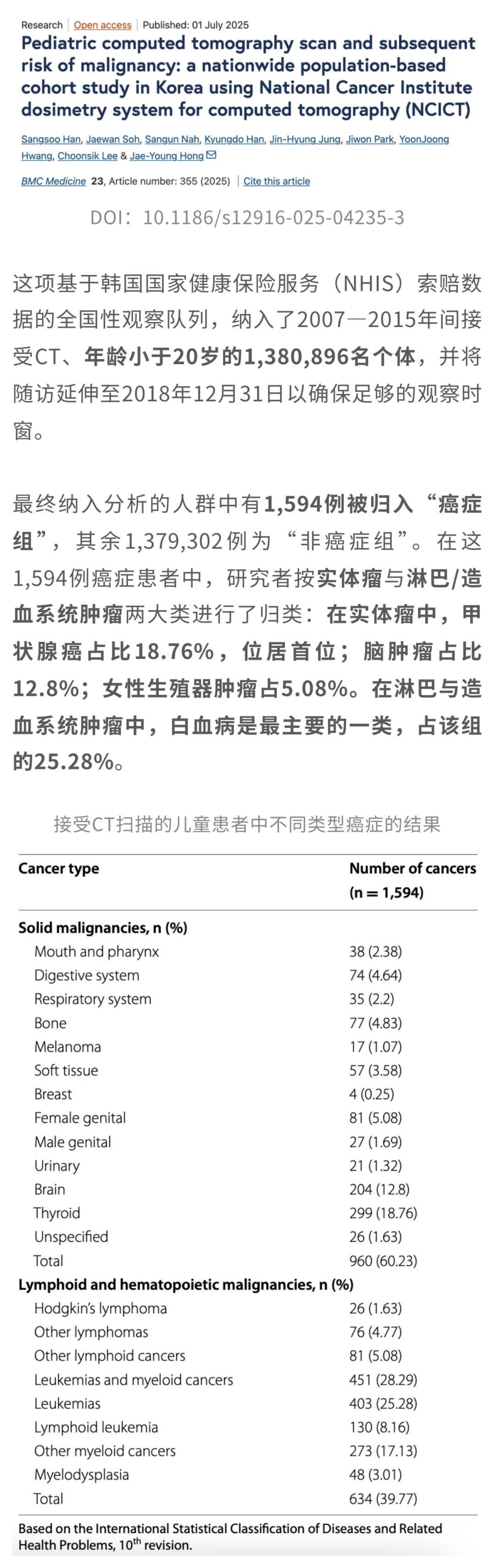

尤其是对于尚在发育的儿童患者,他们正处于生长发育期,组织分裂活跃,这使得每一次辐射暴露的潜在后果尤其值得关注。最近发表于BMC Medicine的一项大规模研究[1]从流行病学角度给出了不容忽视的证据:CT受照剂量越高,儿童未来罹患多种癌症的风险越大。

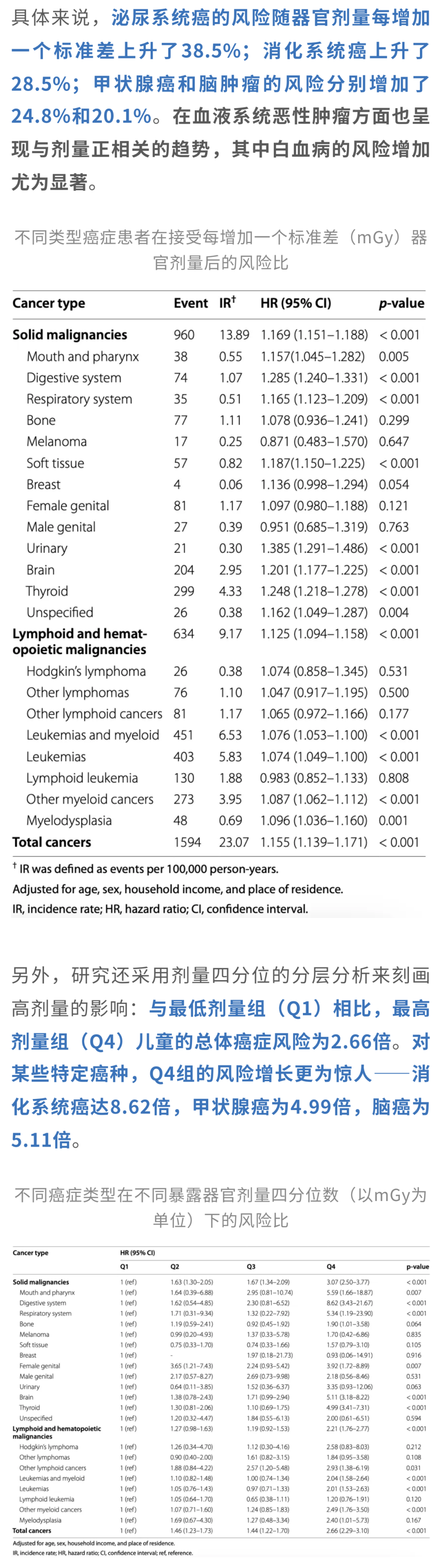

更加量化的分析显示:即便在调整了年龄、性别、家庭收入与居住地等潜在混杂变量后,随着受照器官剂量每增加一个标准差,整体癌症发生风险仍显著上升。受影响最明显的器官部位集中在消化系统、泌尿系统和神经系统等对辐射敏感的区域。

这样的剂量—反应模式清晰地表明:CT受照剂量越高,儿童在若干重要器官发生恶性肿瘤的风险越大。

总之,这项研究提示儿童时期接受CT扫描与多类癌症风险的显著剂量—反应关系,尤以泌尿系统、甲状腺、脑、消化系统以及血液系统肿瘤为重。

一次无碍,

多次累加却可能点燃隐患

当然,谈论辐射风险时,剂量是绕不过去的前提——正如那句俚语所说,“抛开剂量谈毒性,都是耍流氓”。单次CT的辐射通常很低,短期内几乎不会立刻造成可见伤害,但问题不在“这一次”,而在“反复多次”的累积效应。

就像一锅水被反复加热,最初只是微温,长期累积后温度会不断升高,最终可能达到令人难以承受的高温。CT检查中的辐射暴露,某种程度上也是类似的道理——每次不多,但多次积累之后,就值得警惕。

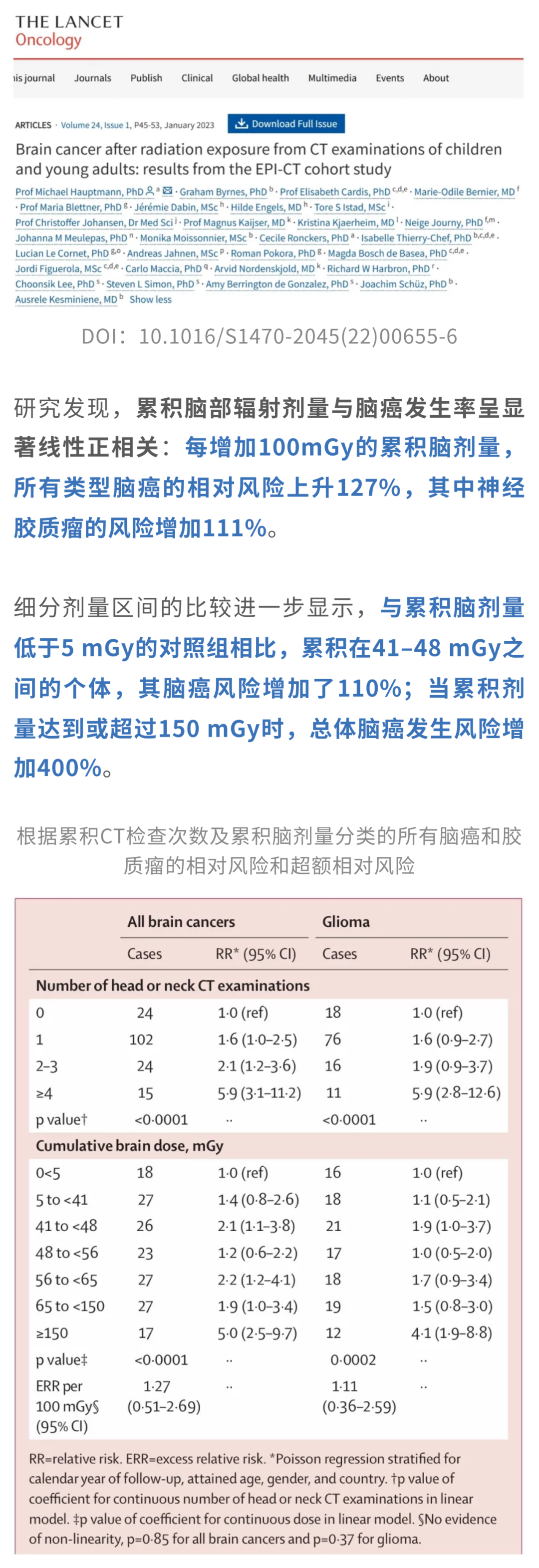

《柳叶刀-肿瘤学》(The Lancet Oncology)发表的一项覆盖欧洲九国、近66万人的大规模前瞻队列研究[2]就为这种累积风险提供了鲜明的流行病学证据。

CT辐射带来的风险并未止步于实体瘤,血液系统同样可能受到波及。另一项发表于Nature Medicine的研究[3]进一步揭示了CT剂量累积与血液系统恶性肿瘤之间的正向关联。

这些发现共同表明,即便单次检查的剂量有限,但随着次数和累积剂量的增长,其对儿童与青少年长期健康的潜在负面影响会被逐步放大。

儿童单位风险高,

成人总量风险高

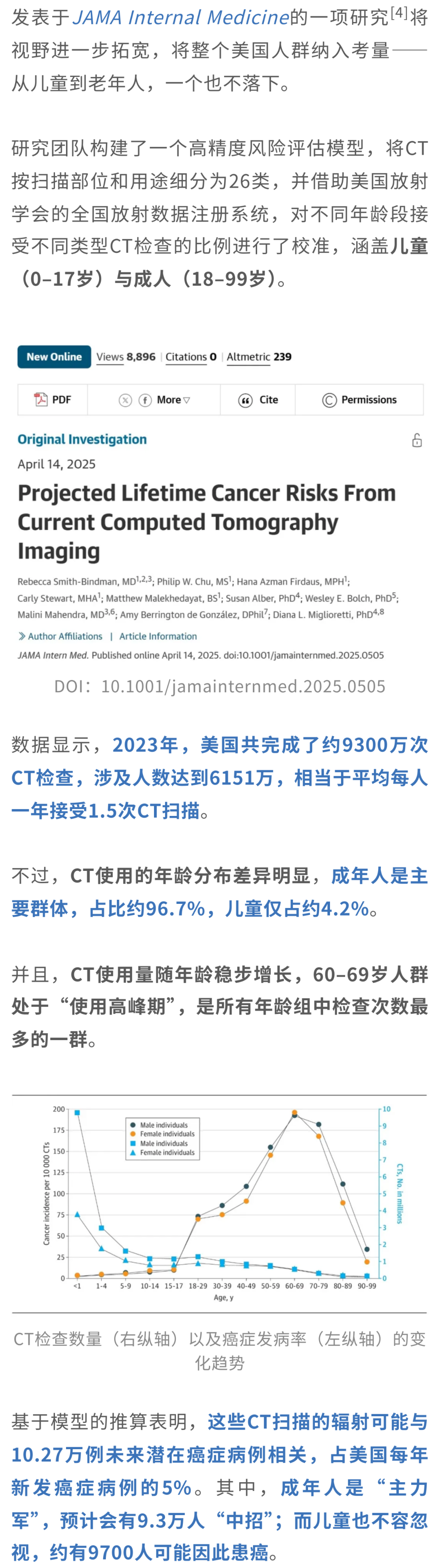

事实上,上述几项研究主要聚焦于儿童和青少年群体。然而,如果留心观察医院CT检查的候诊区,会发现排队的不只是孩子。这也引出了一个关键问题:成年人甚至中老年人在接受CT扫描时,这种电离辐射是否也会带来健康隐患?

虽然儿童在CT检查中仅占3.3%的比例,但其组织仍在发育,细胞分裂速度快,对电离辐射极为敏感,就像刚发芽的小树苗,即便只受到少量烈日,也容易留下伤痕。

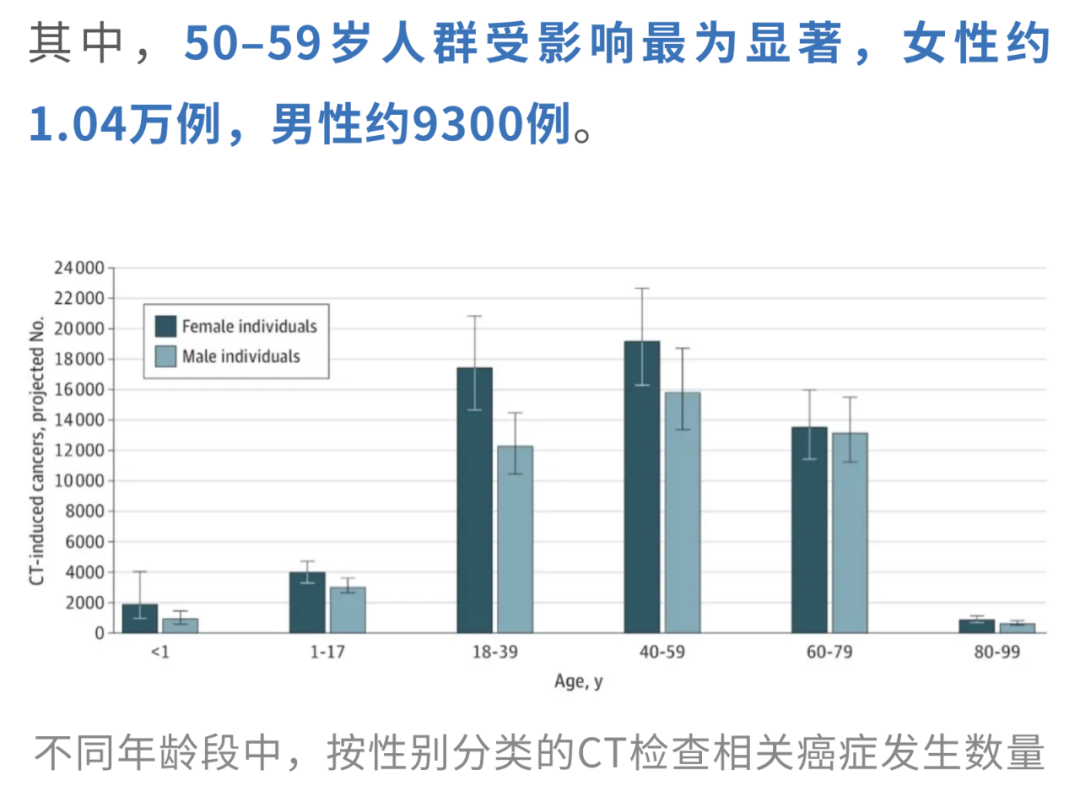

按年龄分布来看,婴幼儿时期的潜在风险最高,随后随年龄增长逐步下降。然而,这并不意味着成年群体可以完全放心。单次CT辐射的癌症风险在成年人中相对较低,但由于成人接受CT检查的总次数远高于儿童,其总体癌症病例数仍然位居前列。

这也提示我们,在CT检查的风险评估中,儿童的“单位风险”更高,而成年人则承担了更大的“总量风险”。

真风险在于:

一次不怕,反复才关键

不少人看到这些研究结果后,可能会心生担忧,甚至会想:是不是以后都不能做CT了?其实,大可不必过于惊慌。

我们并不是要劝退大家,也绝非在妖魔化CT。综合多项研究来看,真正需要关注的,并非单次检查的辐射,而是在短时间内反复进行CT扫描所带来的累积辐射暴露。频繁累积的辐射才是潜在风险的关键所在。

在 I 期肺癌的随访管理中,CT 依然是目前最常用的手段,这让不少患者陷入“为了安心而反复检查”的困境。有没有可能在术后第一时间,就通过一次检测来识别个体化的复发风险,从而减少不必要的 CT 累积?

这正是 PT-L1™ I 期肺癌复发风险预测系统想要解决的问题。它基于功能蛋白质组学与 AI 建模技术,对手术组织中的数十个关键蛋白进行绝对定量,仅需一次检测,就能在术后早期给出复发风险分层。对高危患者而言,意味着能够更早启动干预,抓住关键窗口;对低危患者而言,则可以避免过度随访和重复 CT 带来的辐射负担。

谱天Ⅰ期肺癌患者术后复发风险预测

—— PT-L1TM

PT-L1TM是基于谱天自主开发的肺癌 I 期复发风险模型计算患者复发风险评分,评估患者术后5年复发风险的产品。采用液相质谱联用(LC-MS/MS)技术对患者肿瘤组织进行蛋白质组学检测,其预测低、高复发风险患者 5 年无病生存率分别为 98.8%、13.3%。

对高复发风险患者需增加随访与复查频率,合理干预,实现复发的早诊早治,延长生存期,避免治疗延误;

对低复发风险患者常规随访,降低筛查成本,减轻患者心理压力及经济负担。为临床医生和患者制定更个性化的筛查方案和干预措施提供依据。

权威机构对于辐射剂量与癌症风险的关系已有明确指导。国际辐射防护委员会(ICRP)评估指出,当累积有效剂量低于100 mSv时,目前流行病学证据尚不足以确认癌症风险显著增加。但基于LNT模型,即便是极低剂量也存在一定风险,因此仍建议谨慎对待,默认风险存在[5]。

而世界卫生组织(WHO)也强调,一旦累积电离辐射剂量超过100 mSv,患癌风险将显著上升[6]。

由此可见,CT在临床诊断中仍具有不可替代的价值,关键在于合理选择检查对象、必要时才做,并在操作中优化辐射剂量,从而做到“用得好、用得巧”。

那么,一次CT检查的辐射量究竟有多少呢?根据美国放射学会(ACR)等权威机构的数据显示,不同类型的CT检查,其有效剂量存在一定差异[7-9]:

不难发现,如果短期内多次扫描,累积剂量就可能逐步接近乃至超过100mSv,风险便不容小觑。

不难发现,如果短期内多次扫描,累积剂量就可能逐步接近乃至超过100mSv,风险便不容小觑。

在这个充满科技奇迹的时代,CT扫描如同一把神奇的钥匙,它能打开人体深处的秘密之门,让我们得以窥见那些肉眼无法触及的真相。然而,使用这把钥匙并非没有代价。医者应在每次开具CT检查前,充分权衡它的获益和风险。而我们,作为自己的健康守护者,也应主动向医生告知病史(包括近期是否做过CT)。盲目追求“放心”而频繁要求CT扫描,可能并不是真正的安心之道~

仍需指出的是,研究[1-4]尚无法直接推断因果关系。